“Si permitimos que el odio aprenda a hablar el lenguaje de los derechos, el cerco se vuelve invisible, pero no por ello, menos ominosamente real.”

Hay advertencias que llegan demasiado tarde. No porque no hayan sido formuladas, sino porque el mundo ha perdido la capacidad -o la voluntad- de escucharlas.

Esta Columna, bien podría considerarse como una continuación o ampliación de la que, con el título “El tejado de Hitler y el monstruo de Bruselas” (https://contraviento.uy/2025/12/19/el-tejado-de-hitler-y-el-monstruo-de-bruselas/) publicamos en Contraviento el pasado 19 de diciembre.

Allí sosteníamos que en los años treinta del pasado siglo, “mientras Europa se deslizaba hacia el abismo, hubo quienes alzaron la voz. Stefan Zweig, Oswald Spengler y Arnold J. Toynbee -entre otros muchos- desde su propia sensibilidad, intuyeron que la civilización podría suicidarse. No fueron escuchados, claro está.

Hoy, cuando el antisemitismo vuelve a crecer en el corazón mismo del continente que albergó la Shoá, la pregunta no es si la historia se repite, sino si hemos perdido la sensibilidad para reconocer sus síntomas.

Porque los síntomas están. No son los mismos, pero en su parecido, resuenan con una cadencia siniestra. El odio al judío ya no se expresa en términos de raza o biología, como en la lógica darwinista del nazismo, sino en clave político-religiosa. El enemigo ya no es el “parásito racial” que contamina la sangre aria, sino el “sionista opresor” que encarna el mal absoluto.

El lenguaje ha cambiado, pero la función simbólica persiste: el judío como chivo expiatorio, como figura del mal, como obstáculo para la redención del mundo.

La mutación del odio

El antisemitismo contemporáneo ha aprendido a disfrazarse. Ya no se proclama con brazaletes ni pogromos, sino con hashtags, resoluciones y acampadas universitarias y discursos de derechos humanos enmarcados en la estética de la kuffiya.

Su forma más eficaz es el antisionismo absoluto: una negación sistemática del derecho de Israel a existir como Estado judío, que se presenta como crítica política, pero opera -porque ése y no otro es su propósito- como deslegitimación ontológica.

No se trata de cuestionar políticas concretas —lo cual es legítimo y necesario— sino de negar el principio mismo de soberanía judía. Y en esa negación, el viejo odio encuentra nueva coartada.

Este desplazamiento no es casual. Fue cuidadosamente cultivado por la OLP y por Yasser Arafat, que comprendieron que la causa palestina podía convertirse en emblema global si se la inscribía en la gramática de la lucha anticolonial.

Así nació el “palestinismo”: no como defensa de un pueblo, sino como ideología de inversión moral. El judío, que durante siglos fue víctima paradigmática, pasó a ser presentado como victimario. El gueto se convirtió en fortaleza. El refugiado, en ocupante. Y el terror, en resistencia.

Este relato fue sofisticado y amplificado por una figura clave: Edward Said, cuya obra “Orientalismo” se convirtió en piedra angular de una nueva sensibilidad académica. Desde el corazón mismo del Imperio —Harvard, Columbia— Said instaló la idea de que toda representación occidental de Oriente era una forma de dominación.

En ese marco, Israel pasó a ser leído como enclave colonial, y el judío, como agente del imperialismo. La crítica legítima al poder se deslizó hacia la negación del Otro. El antisemitismo encontró así una gramática respetable, una máscara de virtud.

La yihad como actor global

A esta inversión simbólica se suma un actor que no existía en la Europa de entreguerras: el islam político.

La yihad global, con su retórica escatológica y su lógica de martirio, ha incorporado el antisemitismo como núcleo doctrinario. No se trata solo de una enemistad geopolítica con Israel, sino de una teología del exterminio, un llamado a un territorio Judenrein, en el sentido literal de erradicación resumido en la consigna convertida en mantra “desde el río hasta el mar”.

Desde los discursos de Hamas hasta los sermones salafistas en suburbios europeos, el judío es presentado como enemigo de Dios, corruptor del mundo, obstáculo para la redención islámica.

Este discurso ha encontrado terreno fértil en una Europa que, tras décadas de inmigración masiva y multiculturalismo sin integración, ha visto emerger una fractura civilizatoria.

En muchas ciudades, la tensión islam-judaísmo se ha vuelto el eje central del conflicto social. Las sinagogas necesitan protección policial. Los escolares judíos son hostigados. Las marchas “por Palestina” se convierten en rituales de odio. Y la izquierda, otrora aliada de las minorías perseguidas, calla o justifica, atrapada en su propio laberinto ideológico.

La fábrica del relato: intelectuales, espías y el gatopardismo del retorno

La eficacia de esta nueva gramática del odio no puede entenderse sin considerar su ingeniería. Mientras Eduard Said ofrecía una coartada teórica desde la academia occidental, la KGB soviética operaba en paralelo desde las sombras, sembrando el mundo con libelos antisionistas disfrazados de crítica política.

Fue la KGB quien promovió la ecuación “sionismo = racismo”, quien entrenó cuadros palestinos, quien infiltró movimientos de liberación con una narrativa cuidadosamente diseñada para reinstalar el antisemitismo bajo una máscara progresista. El objetivo era claro: aislar a Israel, erosionar su legitimidad, y reinstalar el odio al judío como causa justa.

Tras la caída de la URSS, esa maquinaria encontró nuevos mecenas en los petrodólares islámicos, en especial la ubicua Qatar y su caja de resonancia global, Al-Jazeera -esa CNN con turbante-

A partir del parteaguas que significó el pogromo de Hamás del 7-O, aparecieron voces judías, que ahora mismo resultan imprescindibles.

Entre ellas, Einat Wilf, cuya obra “La guerra del retorno”, escrita junto a Adi Schwartz desmonta el núcleo del relato palestino: el “derecho al retorno” no es una demanda humanitaria, sino una estrategia para anular a Israel como Estado judío.

La misma obra expone con precisión quirúrgica el rol de la UNRWA, como agencia reproductora del conflicto y promotora -directa o indirectamente- del terrorismo islamista. Claro está que, si ello sucedió durante más de 7 décadas, hubo de contar con, por lo menos, la aquiescencia de las propias Naciones Unidas.

Wilf también denunció, a veces en soledad, el resurgimiento del palestinismo como síntesis ideológica de un racismo de genealogía nazi, reconfigurado en clave islamista, que domina el discurso no sólo en el foco del conflicto, sino en el propio Occidente, el “Gran Satán” al que está dirigidos sus misiles ideológicos.

Es un gatopardismo perverso: se simula negociar, pero se niega el principio mismo de coexistencia. Se cambia todo para que nada cambie. Y el mundo, seducido por la estética de la resistencia, aplaude.

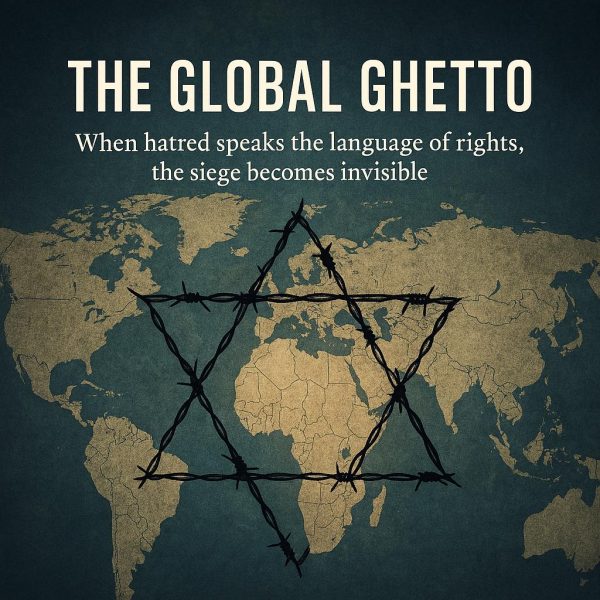

El cerco invisible

Lo más inquietante es que este nuevo antisemitismo no necesita de un Estado totalitario para expandirse. Le basta con la indiferencia. Con la banalidad del contagio.

Como mostró Daniel Jonah Goldhagen en “Los verdugos voluntarios de Hitler”, no hace falta una maquinaria de exterminio para que el odio prospere: basta con que la sociedad normalice ciertas ideas. Que el judío vuelva a ser visto como problema. Y su dolor sea relativizado. Que su miedo sea ridiculizado. Que su defensa sea criminalizada.

Así, el mundo que se va convirtiendo en un gueto, sin que lo advirtamos, aturdidos por la gritería babélica, una cacofonía global donde todos gritan y nadie escucha.

No por decreto, sino por atmósfera.

Tampoco por leyes, sino por climas.

Ni siquiera por alambradas, sino -sobre todo- por narrativas.

En ese mundo, el judío de la diáspora se encuentra cada vez más solo. Ya no es el comerciante cosmopolita, el intelectual errante, el ciudadano del mundo. Es el sospechoso. El incómodo. El que debe explicar, justificar, pedir permiso para existir.

Israel como refugio y rehén

Frente a este cerco, Israel aparece como única garantía de refugio. Pero también como paradoja.

Porque si el mundo entero se vuelve hostil, si la diáspora se ve forzada a replegarse, entonces el proyecto sionista deja de ser una opción entre muchas para convertirse en única salida.

Y en ese momento, el Estado judío corre el riesgo de convertirse en un nuevo gueto: amurallado, sitiado, solitario.

No por voluntad, sino por necesidad.

De supuesto opresor, Israel pasa a ser rehén de una inversión de valores. Cercado por fuera y por dentro, obligado a defenderse de un mundo que lo acusa de lo que padece.

El cerco no es solo físico, sino simbólico: Israel es culpable por existir, por defenderse, por recordar.

Nombrar el cerco, ponerle nombre al monstruo que crece

Nombrar este proceso no es fácil. Implica desafiar consensos, incomodar aliados, disentir de los que se dicen justos.

Pero es necesario.

Porque si no nombramos al monstruo que crece, no veremos el gueto.

Y si no vemos el gueto, no veremos el tren que, me temo, ya está en marcha hacia un destino demasiado reconocible.

La memoria de la Shoá no es un monumento al pasado, es una clamorosa advertencia al presente.

Y esa advertencia, imperiosa e imperativa, hoy, vuelve a ser urgente.

Como escribió Georges Bensoussan en “La historia confiscada de la destrucción de los judíos de Europa”: “La tragedia, a menudo reducida a un eslogan desvaído —‘las horas más oscuras de nuestra historia’— nos hace olvidar que el presente está cargado de nuevas tragedias, inéditas por definición”.

El cerco que se cierra sobre la diáspora no se parece al de Varsovia, pero cumple una función inquietantemente similar: aislar, señalar, deshumanizar.

Y si no somos capaces de reconocer sus formas nuevas —más sutiles, más discursivas, más globales—, entonces no habremos aprendido nada.

Solo habremos cambiado de gramática para repetir el horror.