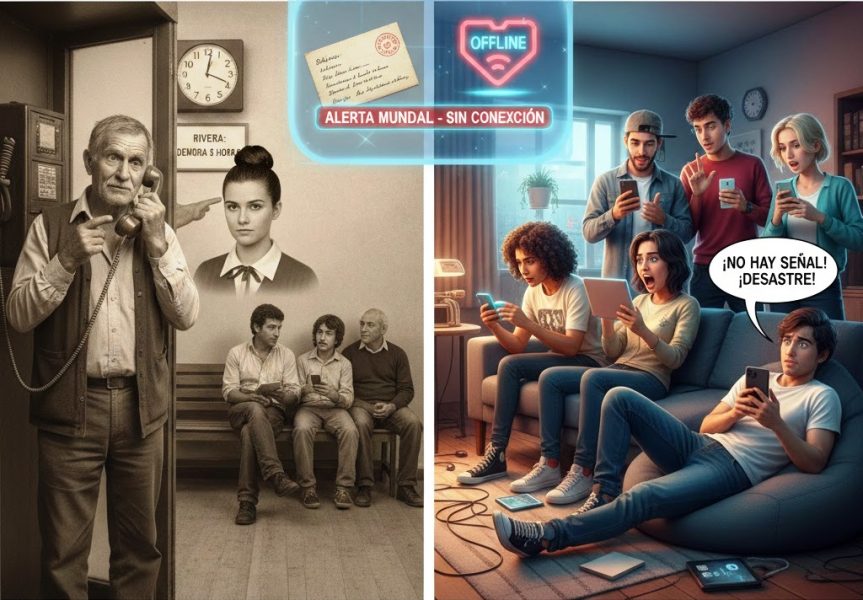

Viendo cómo hoy los gurises entran en crisis existencial si un mensaje de WhatsApp tarda tres segundos con el visto clavado sin que les respondan, me dan ganas de contarles cómo hacíamos antes. Pero no con nostalgia, ¡por favor! no extraño ni un poquito la lentitud del pasado. Lo cuento con el asombro de quien mira una película de ciencia ficción en tiempo presente.

Viendo cómo hoy los gurises entran en crisis existencial si un mensaje de WhatsApp tarda tres segundos con el visto clavado sin que les respondan, me dan ganas de contarles cómo hacíamos antes. Pero no con nostalgia, ¡por favor! no extraño ni un poquito la lentitud del pasado. Lo cuento con el asombro de quien mira una película de ciencia ficción en tiempo presente.

Hubo una época, aunque parezca prehistoria, en la que el medio de comunicación era la carta. Los gurises que se iban a estudiar a Montevideo mandaban una carta a la familia que demoraba una semana en llegar. Después, la respuesta tardaba otra semana más. O sea, si te agarrabas una gripe un lunes, para cuando tu madre se enteraba y te mandaba el consejo del té del yuyo indicado, vos ya estabas curado, recibido y capaz que hasta con nietos. Y lo más increíble es que estaba bien. A nadie le daba un ataque de ansiedad; la vida iba a pedal y nosotros acompañábamos el tranco.

Después llegó el teléfono de línea, pero no creas que fue la revolución de la fluidez. Primero, porque tener uno era un privilegio de elegidos. Si se te ocurría pedir una instalación, podían pasar años. Te daban una explicación técnica que hasta el día de hoy me suena a cuento chino: “no hay bornes”. Yo no sé qué era un borne, pero por culpa de ese bicho invisible, capaz que en toda la cuadra había un solo teléfono.

Llamar a tu familia era un evento diplomático. Había que llamar a un vecino de tu familia, con voz de «perdoná que te joda», para pedirle que por favor fuera hasta tu casa a llamar al que estuviera, para hablar con él. Eran llamadas bastante largas entre explicarle al que recibía la llamada de que eras “Pedrito” el hijo de don Fulano, el de la casa verde casi en la esquina, esperar que se acordara de ti, tras varios datos que vos le aportabas, hablaran un rato contigo, y después fueran hasta la casa de tus padres a explicarles todo y volver con uno de ellos para que hablara contigo pasaba, fácil media hora. Era una cadena de favores humana.

En Vichadero, el teléfono “a manija” desembarcó recién en 1988. Yo trabajaba en la radio y a veces quería entrevistar a alguien de la capital. Dabas el famoso «manijazo» y te atendía una operadora que, seamos sinceros, era la persona más informada del pueblo porque escuchaba todas las conversaciones:

-Hola, quiero hablar con Rivera -decía uno. -Tiene 8 horas de demora -te tiraba ella, con la tranquilidad de quien te está dando el pronóstico del tiempo.

Ocho horas. En ocho horas hoy vas Montevideo y te sobran dos horas todavía… pero ahí me quedaba yo, mirando el aparato como si fuera un florero, resignado a esperar o, lo más normal, decirle: –Ta gracias, cancelá la llamada.

Si estabas en la capital departamental, el «lujo» eran las cabinas de ANTEL: hacías la cola, pedías la llamada y, si tenías suerte, en menos de una hora te metían en un cubículo con una gruesa capa de material aislante del ruido a hablar. ¡Toda una tecnología de punta!

Me acuerdo de un vecino de Vichadero, un veterano de esos duros, de campo, que viajó a Rivera y necesitó llamar a su casa. Como no sabía el número del vecino de enfrente, el hombre aplicó una lógica matemática envidiable: -A ver… si el número de teléfono de la Radio es el 18, el del vecino de frente a casa, que está a una cuadra más abajo, tiene que ser el 19 -pensó.

Así que en ANTEL pidió que lo comunicaran con el 19 de Vichadero. Esperó su horita reglamentaria y cuando habló con quien atendió la llamada, le pidió que fuera a buscar a su hijo mayor. Del otro lado le dijeron: «Sí, cómo no, ya se lo busco, pero va a demorar un poco don, porque estamos medio lejos».

Lo que el pobre hombre no sabía era que el número 19 era de alguien que vivía en la otra punta del pueblo a 15 cuadras de su casa. El resultado fue una escena de pueblo en cámara lenta: quien lo había atendido, salió de su casa, caminó más de un kilómetro cuesta abajo para buscar al hijo mayor, al llegar, conversaron un rato de fútbol, de las gurisas y de bueyes perdidos, y volvieron a tranco de procesión hacia el teléfono. Dos horas después, el veterano seguía en la cabina de Rivera esperando, con una paciencia que hoy debería ser declarada patrimonio de la humanidad.

Hoy vivimos en el futuro. Podés hacer una videollamada con alguien en Japón y verle hasta los poros de la nariz en tiempo real. Pero ojo, si la imagen se pixela medio segundo o el Wi-Fi parpadea, ya gritamos: “¡Esto es un desastre, no se puede vivir así!”.

Los que venimos del manijazo y de esperar la carta del correo vemos esto como pura magia. Nos sorprende cada vez que apretamos un botón y las cosas funcionan. En cambio, los modernos de hoy, que nacieron con el chip de la inmediatez no tienen ni idea del valor que tiene este milagro… hasta que se quedan sin batería.

Hoy vivimos colgados de una nube que nadie ve, pero que nos maneja la vida. Nos sentimos los dueños del universo porque tenemos el GPS que nos dice hasta dónde doblar para ir al almacén, pero la verdad es que somos unos gigantes con pies de barro. Si de un momento a otro se apagara todo, si colapsara internet y los celulares quedaran de adorno como pisapapeles caros, ¿qué haríamos? Los «modernos» colapsarían en 15 minutos. Sin el mapa en la pantalla no sabrían llegar ni a la Plaza, y si tienen que esperar una semana por una noticia, les da un síncope.

Nosotros, los que curtimos el manijazo y la espera, capaz que tendríamos una ventaja: todavía nos queda en la memoria ese «músculo» de la paciencia. Sabríamos que el mundo no se termina porque un mensaje no llega. Pero igual, no nos engañemos, hasta a nosotros nos costaría volver a caminar kilómetros para avisar un chisme.

La tecnología es una maravilla, sí, pero nos volvió dependientes y un poco bastante malcriados. Estamos tan conectados con el otro lado del mundo que a veces nos olvidamos de cómo era mirar el horizonte sin ansiedad. Quizás, de vez en cuando, tendríamos que apagar el aparatito un rato, aunque sea para no olvidarnos de que, antes de los bornes y los satélites, lo que nos mantenía unidos no era una señal de Wi-Fi, sino las ganas reales de encontrarnos, aunque fuera un par de horas -o de kilómetros- después, con alguien para hablar cara a cara y mirarnos a los ojos…